Enquete

Sorry, there are no polls available at the moment.-

Posts recentes

Comentários

- MARIA PAULA DE OLIVEIRA BONATTO em ENTRE OS INTERESSES PÚBLICOS E PRIVADOS NA ESCOLA PÚBLICA DE MASSA: DE QUE LADO VOCÊ ESTÁ?

- MARIA PAULA DE OLIVEIRA BONATTO em CARTA PARA PAULA FREIRE: subsídio à práxis crítico-político-pedagógica

- Nei Andrade em ONDE A PANDEMIA DE COVID-19, O ASSASSINATO DE MARIELLE E O MOVIMENTO ESCOLA SEM PARTIDO SE APROXIMAM? Uma breve análise da crise capitalista

- Roberto Brandão em ONDE A PANDEMIA DE COVID-19, O ASSASSINATO DE MARIELLE E O MOVIMENTO ESCOLA SEM PARTIDO SE APROXIMAM? Uma breve análise da crise capitalista

- Nei Andrade em ONDE A PANDEMIA DE COVID-19, O ASSASSINATO DE MARIELLE E O MOVIMENTO ESCOLA SEM PARTIDO SE APROXIMAM? Uma breve análise da crise capitalista

Arquivos

- junho 2025

- maio 2025

- fevereiro 2025

- dezembro 2024

- outubro 2024

- abril 2024

- março 2024

- novembro 2023

- setembro 2023

- abril 2023

- fevereiro 2023

- abril 2022

- março 2022

- fevereiro 2022

- janeiro 2022

- dezembro 2021

- novembro 2021

- outubro 2021

- agosto 2021

- julho 2021

- junho 2021

- maio 2021

- março 2021

- outubro 2020

- setembro 2020

- agosto 2020

- julho 2020

- março 2020

- junho 2018

- março 2018

- junho 2017

- fevereiro 2017

- janeiro 2017

- dezembro 2016

- setembro 2015

- junho 2015

- dezembro 2014

- setembro 2014

- dezembro 2013

- julho 2013

- junho 2013

- abril 2013

- março 2013

Categorias

Meta

JORNAL ESCOLAR: em defesa do protagonismo estudantil

“Quem não se movimenta, não sente as correntes que o prendem.” (Rosa Luxemburgo)

Queridos/as estudantes da EJA,

A ideia de um jornal dos/as estudantes é a construção cidadã e ética do “protagonismo estudantil”, o que significa um espaço de liberdade para expor suas próprias esperanças, motivações, inquietações, satisfações e insatisfações. Tal ideia, sem orientações externas, filtros, controles ou censuras, encontra respaldo em várias literaturas especializadas (alguns referenciais teóricos):

Pedagogia Libertadora

Como ensinava nosso saudoso patrono Paulo Freire, uma educação só é libertadora quando comprometida com os interesses dos oprimidos, para além da libertação do olhar para sua própria condição de opressão. É, pois, na relação entre a situação-limite e a possibilidade real de mudança (inédito-viável), que é tão importante a tomada de consciência do poder de leitura, escrita e publicação dos entendimentos que foram discutidos:

“A ideologia fatalista, imobilizante, (…) anda solta no mundo. (…) Frases como ‘a realidade é assim mesmo, que podemos fazer? ’ ou ‘ o desemprego no mundo é uma fatalidade do fim do século’ expressam bem o fatalismo desta ideologia e sua indiscutível vontade imobilizadora. Do ponto de vista de tal ideologia, só há uma saída para a prática educativa: adaptar o educando a esta realidade que não pode ser mudada. O de que se precisa, por isso mesmo, é o treino técnico indispensável à adaptação do educando, à sua sobrevivência. O livro com que volto aos leitores é um decisivo não a esta ideologia que nos amesquinha como gente.” (Pedagogia da Autonomia, 1996, ‘Primeiras Palavras’). (Grifo nosso)[1]

Educação Popular

Quatro características da Educação Popular latino-americana:

- A Educação Popular propõe uma teoria renovadora de relações homem-sociedade-cultura-educação e uma pedagogia que pretende fundar, a partir das relações, uma educação libertadora.

- A Educação Popular realiza-se inicialmente no domínio específico da educação de adultos das classes populares, definindo-se, aos poucos, como um trabalho político de libertação popular e de conscientização dos movimentos populares.

- A Educação Popular afasta-se de ser apenas uma atividade de escolarização popular para ser toda e qualquer prática sistemática de intercâmbio de saber, partindo das próprias práticas sociais populares.

- A Educação Popular é um trabalho político de mediação a serviço de projetos, sujeitos e movimentos populares de classe, visando à construção de uma hegemonia no interior da sociedade capitalista dependente. (MOTA NETO, 2016, p. 118)[2].

Educação para a Comunicação

Destacam-se as contribuições de Célestin Freinet, para um “jornal escolar”, considerando os estudantes como produtores de conteúdo, e não como meros receptores.

“Como o padrão de qualidade da escrita é determinado pelas classes hegemônicas [quem manda], o discurso de oprimidas e oprimidos raramente é bom o bastante para se fazer palavra escrita, impressa, permanente.” (p.158)

“Fazer o jornal [dos estudantes], então, não é apenas escrever: é protestar, defender, criticar, se envolver, se desacomodar, romper com a ordem estabelecida. É, enfim, utilizar a comunicação como estratégia de luta popular.” (p. 219)

“Ao analisar um jornal produzido em uma escola estadual do interior de São Paulo por alunos do Ensino Médio, Cunha (2009) chama a atenção que, incentivados a refletir, os alunos passaram a questionar certas normas da própria escola. […] ao lerem a realidade e se proporem a escrever o jornal, os educando se reconheceram como sujeitos que não existiam apenas para seguir prescrições.” (p. 230)[3]

Pedagogia Histórico-Crítica

“a educação é entendida como o ato de produzir, direta e intencionalmente em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Em outros termos, isso significa que a educação é entendida como mediação no seio da prática social. A prática social põe-se, portanto, como ponto de partida e o ponto de chegada da prática educativa.” (SAVIANI, 2007, p. 420)[4]

Educação para Democracia

“Democracia é um conhecimento que demanda engajamento do aluno na sociedade – discussão de temas controversos, participação em atividades reais ou simuladas, análise crítica da experiência -, até porque “a tarefa da democracia será sempre a criação de uma experiência mais livre e mais humana, na qual todos participemos e para a qual todos contribuamos” (Dewey, 1939)”[5].

“Um sentido claro e convincente de que as coisas precisam mudar motiva e sustenta o compromisso em participar”[6]

Constituição / Governo Federal

“É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato” (Constituição Federal de 1988, Art. 5º, inciso IV).

Ainda que não concordemos com a política privatista da BNCC, até ela mesma aponta que:

“O jornal escolar é também uma ferramenta pedagógica para o trabalho inter e transdisciplinar, por ser um espaço no qual se apresenta o debate de temas relacionados às experiências dos alunos e os conteúdos curriculares podem ser explorados, enriquecendo a participação dos alunos e contribuindo para uma escola conectada ao ambiente. […] Esse tipo de iniciativa deve estar incorporado ao Projeto Político-Pedagógico da escola. Não deve significar uma iniciativa isolada, mas estar inserido no currículo e na política educacional, sendo assumido por todo o corpo docente e pela equipe diretiva.”[7]

O aprendizado que fica, com a experiência de escrita de um texto jornalístico crítico, é a necessidade de um diálogo constante, antes, durante e depois dos possíveis conflitos, no sentido de buscar soluções coletivas e aprender com elas. Nunca permitam que qualquer pessoa tente direcionar ou calar suas vozes e/ou percepções de como intervir no mundo. Há quem respeite a autonomia e a opinião dos/as estudantes e valorize a sua auto-organização, na desafiadora tarefa de construir conhecimentos que julguem necessários, independente dos currículos oferecidos pelas escolas públicas brasileiras. NUNCA PERMITAM QUE SUBESTIMEM VOCÊS, DIZENDO QUE ESTÃO SENDO INDUZIDOS(AS) E/OU MANIPULADOS(AS). VOCÊS POSSUEM CAPACIDADE DE PENSAMENTO CRÍTICO, QUE VEM SENDO APRIMORADA NA EJA.

Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2021.

Roberto Eduardo Albino Brandão

Flavia Maia Cerqueira Rodrigues

Taissa Rochax

Claudia Cerqueira Lopes

[1] Extraído do documento oficial da SME/Rio de Janeiro: Educação de Jovens e Adultos – Orientações Curriculares, de 2010.

[2] Extraído do livro: Por uma Pedagogia decolonial na América Latina: Reflexões em torno do pensamento de Paulo Freire e Orlando Fals Borda; João Colares da Mota Neto. Curitiba: CRV, 2016.

[3] Tese de doutorado: O jornal escolar para a formação de consciência crítica à luz de Paulo Freire: a expressão da palavra silenciada para materializar o diálogo autônomo e libertador, de Rafaela Bortolin Pinheiro, PUCPR, Curitiba, 2017.

[4] Extraído do livro: SAVIANI, D. As pedagogias contra-hegemônicas. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas: São Paulo. Autores Associados, 2007.

[5] Rildo Cosson. LETRAMENTO POLÍTICO: TRILHAS ABERTAS EM UM CAMPO MINADO. E-Legis, n.07, p. 49-58, 2º semestre 2011

[6] KAHNE, Joseph;WESTHEIMER, Joel. Teaching democracy: what schools need to do. Phi Delta Kappan, v. 85, n.1, p. 34-66, set. 2003.

[7] Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno-de-praticas/ensino-fundamental-anos-finais/177-jornal-escolar-escrita-significativa-e-formacao-cidada-2

Publicado em Desafios

Com a tag Educação de Jovens e Adultos, Educação para democracia, Educação popular, Jornal escolar, Pedagogia Libertária

Deixe um comentário

MANUAL DAS CONTRADIÇÕES CAPITALISTAS – Capítulo 1

Como fazer crescer suas redes sociais (e continuar alienado), em 10 cliques:

-

Tenha Fé: Acredite que um dia o mundo será menos desigual, independente da capacidade de organização da classe trabalhadora. Adquira o hábito de jogar na loteria. Acredite que não vale a pena lutar por esse mundo, pois o apocalipse está próximo;

-

Não estude: Conhecer as ciências (história, política, economia, sociologia, etc.) é perda de tempo, pois o mundo é assim mesmo e não adianta remar contra a maré. Estudar para que, se os cientistas (que estudam muito) falam que a Terra não é plana e cloroquina não funciona para COVID-19. Leia apenas coisas que te façam feliz;

-

Faça caridade: fazer caridade, principalmente quando estiver deprimido/a e/ou em datas religiosas, te fará ver que existem pessoas em situação pior do que a sua, sem precisar agir na raiz do problema;

-

Escreva pouco: seja econômico e superficial em suas manifestações. Cite o bom e velho livro sagrado, ou uma frase de efeito de Paulo Freire, e tudo ficará bem;

-

Não dialogue sobre política: “Política, futebol e religião não se discute”, diz o dito popular. Nunca exponha seu ponto de vista, principalmente se faz crítica ao capitalismo e ao imperialismo. Falar sobre racismo, feminismo, colonialismo e eurocentrismo pode, pois é funcional a ordem burguesa;

-

Pratique a meritocracia/empreendedorismo: Viva o sonho americano! Acredite que tudo depende de você. Seja seu próprio patrão. Não perca tempo dialogando com pessoas que enfrentam as mesmas dificuldades. Antes só do que mal acompanhado. Não é a gasolina que está cara, é você que trabalha pouco;

-

Seja resiliente: Não importa quanto ganha pelo trabalho que você realiza, adapte-se aos seus próprios recursos. E se não encontrar trabalho, não reclame, procure um plano funerário que você possa pagar;

-

Repasse mensagens duvidosas: A internet é livre para postar o que quiser. Por que ter trabalho para checar a origem e a real intenção de cada post?

-

Viva para o trabalho: Seja obediente ao patrão, e demonstre gratidão por ele conceder a oportunidade de trabalho. Não existe essa coisa de luta de classes. Todos são livres para terem o que quiserem, só depende do esforço de cada um;

-

Se alguém lhe oprimir, ofereça uma flor: É possível ser feliz sozinho/a. Evite os conflitos. O governo e as instituições cuidam das pessoas, precisamos confiar e amar. O que falta no mundo é amor. Comece o dia postando uma frase bonitinha, de auto ajuda, preferencialmente com um animal fofinho, em todos os grupos em que participa.

Se nada disso funcionar, para aumentar o número de seguidores em suas redes sociais, basta não falar sobre comunismo/socialismo, culpar o PT e reeleger o Bozo e sua corriola em 2022.

CARTA PARA PAULA FREIRE: subsídio à práxis crítico-político-pedagógica

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2021.

Querida Paula Freire,

Paulo Freire morreu. Embora, no atual contexto de opressão que nos submetem, seu legado esteja mais vivo do que nunca. Sei que você sabe disso, mas recebi, assim como todos os docentes da EJA (educação de jovens e adultos) da rede pública de educação onde atuo, a tarefa de escrever uma carta para Paulo Freire. Considero que escrever carta a um falecido é como “semear” feijão em algodão… Como experiência é bem interessante, porém falta a perspectiva da colheita do feijão e/ou de fazer uma feijoada. Como sou materialista, crítico as políticas verticalizadas, bem como nossos estudos sobre a obra desse saudoso educador popular, à luz da disciplina Fundamentos da pedagogia de Paulo Freire e sua importância para os campos da educação e saúde (Fiocruz/EPSJV), em que estamos matriculados, me pareceu mais significativo escrever-lhe essa carta com algumas considerações sobre minha práxis crítico-político-pedagógica.

Nas escolas por onde passei, no geral, em meus quase 30 anos de magistério, havia sempre um forte apego ao pragmatismo e ao tecnicismo, expressos nas cobranças exageradas das burocracias escolares imediatas, sem qualquer possibilidade de diálogo, quiçá pensar formas mais eficientes e eficazes do cumprimento das tarefas escolares, ou sua própria existência enquanto relacionadas as causas e consequências para o processo ensino-aprendizagem. É claro que isso não “nasce” dentro das escolas, faz parte da historicidade escolar brasileira, forjada no movimento escravagista e organizada pelo império[1]. Em paralelo, ainda convivemos com a religiosidade de dirigentes políticos, gestores, docentes e discentes, fato esse que acaba dificultando ainda mais a percepção das contradições no interior das unidades escolares, bem como apaziguando a luta entre opressores e oprimidos. Tais posições fechadas/irracionais ganharam escala em tempos de pandemia, com repercussões inclusive para o ensino de ciências. Para além do negacionismo, a intolerância religiosa acaba inviabilizando a argumentação/dialogicidade em base científica. Pode parecer exagero, em se tratando da escola como um todo, mas como explicar a recomendação de cloroquina entre professores(as), para o caso da covid-19, à revelia de todas as mídias de divulgação científica? Essa é nossa situação concreta.

Quanto a necessária dialogicidade, apesar das inúmeras redes sociais, muito ou quase nada é de fato discutido em profundidade. Cria-se, inclusive, espaços de “informes administrativos”, ou seja, exclusivos para a transmissão do “tem que”. Os poucos canais de comunicação, de via dupla, que ainda nos restam, estão restritos as eventuais “conversas de corredor”, ou grupos de WhatsApp (ainda sem pactuação quanto aos seus objetivos), limitados ao diagnóstico das situações de precariedade no ambiente de trabalho. Até mesmo o CE (Centro de Estudos), espaço conquistado de formação em serviço, foi capturado pelo pragmatismo, tecnicismo e religiosidade, onde o sistema impõe projetos “alienígenas” nas escolas, com datas preestabelecidas, principalmente de culminância, por exemplo, sem qualquer preocupação com a participação efetiva dos/as estudantes. Como subverter as relações antidialógicas nos espaços escolares? Nessa castração do livre exercício do pensar coletivamente, o que dizer de um CE dividido entre docentes da EJA I (anos iniciais) e docentes da EJA II (anos finais) e/ou professores de Educação Física, Artes e Inglês e professores das demais disciplinas? Por que tais divisões acontecem? Até mesmo a temática (comemorativa) centenário de Paulo Freire segue essa lógica ao partir do “tem que”, ao invés da realidade concreta problematizada pelas comunidades escolares, limitando a teoria freireana a uma visão fragmentária (leitura de pequenos trechos da obra), romantizada (prevalência da amorosidade em detrimento da justa raiva[2] e da luta dos oprimidos), aligeirada (tempos curtos) e/ou deturpada (esquivar-se do mundo para transcender[3]). Como refletir sobre Paulo Freire, junto aos estudantes, se, como professores não estamos imbuídos desse sentimento de coletividade e/ou comunhão de saberes e/ou democracia participativa. Nas palavras de Giroux (2021)[4]: “O espírito e a política de Freire não devem ser somente celebrados com alegria, mas imitados e fortalecidos em torno da construção de uma nova ética, revolucionária”. Na medida em que docentes e discentes não pautam suas próprias ações/reinvindicações, perguntas permanecem sem respostas: Quem são os(as) profissionais da educação que introjetam a “sombra” dos opressores? Quem são nossos(as) alunos(as)? Por que escolheram nossa escola? Qual é o maior desafio pedagógico da EJA hoje? O que é formar para “cidadania”? Qual PPP (Projeto Político Pedagógico) embasa nossos atos políticos, dentro e fora da escola? Quais perspectivas teórico-metodológicas embasam (ou deveriam embasar) nosso PPP? É possível construir um projeto pedagógico coletivo sem a participação de estudantes e corpo diretivo da escola? Como avaliar nossa prática coletiva e individual, enquanto educadores? Como cuidamos da nossa saúde coletiva dentro da escola? Qual(is) nossa(s) ideologia(s)? Qual é a real motivação para o retorno ao ensino presencial, por decreto, no fim do ano letivo?

Lembro-me bem da frustração juvenil, ao observa o pé de feijão morrer lentamente, enquanto suas pequenas raízes não encontravam nutrientes (no algodão). A mesma frustração volta a me assolar, ao ver alguns estudantes, professores e gestores não participarem da roda de conversa sobre Paulo Freire. A culpa não é dos indivíduos, mas de um sistema que não valoriza as construções verdadeiramente coletivas no chão das escolas. Aprendi isso com a EJA, sobretudo com sua história, não só da luta por garantia de direitos, mas também por suas ricas experiências de construção de textos coletivos em encontro de alunos/as. Precisamos resgatar essa história!

Ao revisitar as contribuições freireanas, olhando para o chão das nossas escolas, é possível ampliar a denúncia quanto a invisibilidade, a desescolarização, e ao desmonte das políticas públicas para a EJA, conforme constatadas por Nicodemos e Serra[5]. Certamente, ao considerar o ato de amor vinculado ao comprometimento com a causa do oprimido (sua libertação)[6], Paulo Freire continua contribuindo para uma práxis emancipatória, sobretudo em relação a sua crítica a “educação bancária”. Paulo Freire também critica a não intimidade dos saberes curriculares fundamentais ao aluno e a sua experiência social, afirmando que “Saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. Refletir sobre o trabalho pedagógico crítico, na perspectiva Freireana, é rever as teorias e práticas atuais voltadas a reprodução desse sistema desigual e excludente. Ler Paulo Freire, portanto, é ser instigado a transformar essa realidade, no sentido do trabalho coletivo, da “co-laboração”, nunca de uma transformação individual. Assim, também é possível anunciar nossa utopia (concreta), onde nossas ações pedagógicas emancipatórias se some as ações do MST (movimento dos sem-terra), e tantas outras marchas revolucionárias, no sentido de produzir/cultivar um mundo sem divisões entre classes sociais, sem apropriação privada do conhecimento, onde todos e todas sintam-se livres para discutir o seu fazer/pensar/ser. Tal como os/as estudantes nos ensinam, no caso de um jornal estudantil[7]. Assim, entre o pessimismo da razão provocado pela denúncia, e o otimismo da vontade do anúncio de uma nova visão societária possível, despeço-me com o lema da Conferência Nacional Popular de Educação – Conape 2022: “Educação pública e popular se constrói com democracia e participação social: nenhum direito a menos e em defesa do legado de Paulo Freire”.

Por fim, querida Paula, agradeço por você estar viva, pelo seu companheirismo nos estudos, e pela possibilidade real em continuar colhendo os “feijões” da reflexão-ação-reflexão, nesse solo fértil do materialismo histórico-dialético. Seguimos na práxis crítico-político-pedagógica, sem nos rendermos a cultura de celebridade à Paulo Freire, entendendo que não nos é possível evitar os conflitos, pois fazem parte das situações-limites que enfrentamos todos os dias, em nossas escolas, na busca do inédito-viável. Saudações amorosas e revolucionárias!

Roberto Eduardo Albino Brandão[8]

[1] Educação, Estado e democracia no Brasil / Luiz Antônio Cunha. 6 ed. – São Paulo: Cortez, Niterói, RJ, 2009.

[2] Pedagogia da Indignação: cartas pedagógicas e outros escritos / Paulo Freire. 1. Ed. – São Paulo: Paz e Terra, 20014.

[3] https://www.coipesu.com.br/upload/trabalhos/2015/10/pedagogia-freireana-e-teologia-da-libertacao-trilhando-caminhos-de-esperanca.pdf

[4] https://diplomatique.org.br/relembrando-paulo-freire-como-um-revolucionario-lutador-pela-liberdade-2/

[5] https://www.curriculosemfronteiras.org/vol20iss3articles/nicodemos-serra.pdf

[6] Pedagogia do oprimido / Paulo Freire. 17ª ed. -Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

[7] https://roberto.bio.br/blog/?p=314

[8] Mestre em Educação Profissional em Saúde, Professor de Ciências da Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro e Professor de Biologia da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro.

Publicado em Desafios

Com a tag Educação Básica, Educação crítica-emancipatória, Educação de Jovens e Adultos, Paulo Freire, Política Educacional

1 Comentário

Jornal Peja Alagoas – movimento estudantil em pleno vigor

Orgulho desses(as) nossos(as) estudantes jovens, adultos e idosos!!!

Novembro/2021:

Outubro/2021:

Setembro/2021:

Agosto/2021:

Publicado em Sem categoria

Com a tag Educação de Jovens e Adultos, EJA, Jornal escolar, movimento estudantil, Peja

Deixe um comentário

CAPITALISMO: nosso problema principal

(Texto escrito e narrado durante a 3ª Conferência Livre de Saúde em Manguinhos, em 24 de julho de 2021 )

Otto Lara Rezende disse certa vez:

“O mineiro só é solidário no câncer”.

Como pode essa afirmação, sem nenhum “talvez”?

Naquilo que não se pode vencer.

É fácil ser solidário com um indivíduo,

que morre aos poucos, sem qualquer possibilidade de cura.

A quem se despede da dor, é fácil confortar e ser assíduo.

Difícil é se fazer presente na loucura.

Quero ver ser solidário com o conjunto de trabalhadores,

que também morrem aos poucos, mas que acreditam em “capitalismo humanizado”.

Quero ver solidariedade com os alienados, a serviço dos colonizadores,

do povo que se diz “cristão de direita civilizado”.

Falo de solidariedade em um sistema político que nos oprime.

Falo de um sistema que nos tampa os ouvidos, cala a voz, e embaça a visão.

Falo de uma estrutura social e econômica que nos deprime.

Falo da possibilidade em acumular riqueza: banqueiro, empresário, patrão.

Falo de desigualdade e dominação.

Falo da privatização, com propriedade e embasamento,

de quem busca transformação e não reprodução,

de um modo de vida que nos violenta a todo momento:

Sofremos quando crianças, sem entender por que nos batem ou somos abusados.

Sofremos quando jovens, sem querer entender por que a polícia nos humilham ou nos torturam dentro das favelas.

Sofremos calados.

Já vimos essas novelas.

Sofremos quando adultos, quando não conseguimos trabalho suficiente para a sobrevivência da nossa família.

A esse exército de contingência, não há trabalho para todos os trabalhadores.

Sofremos quando mulheres são vítimas do machismo de um “pai de família”.

Sofremos com “políticos mercadores”.

Sofremos quando negros/as encontram balas “perdidas”.

Sofremos quando seres humanos tornam-se desumanos ao observar gesto de amor entre 2 homens ou 2 mulheres.

Sofremos isoladas e divididas.

Sofremos com o não reconhecimento de nossos saberes.

Sofremos quando os gestores dos serviços públicos não subvertem (ou não tentam subverter) a precarização, em favor dos usuários.

Sofremos quando nossos vizinhos/colegas de trabalho não querem discutir política.

Sofremos com o silêncio, com a indiferença, com a passividade de vários.

Sofremos quando “não conseguimos respirar” (falta crítica).

Sofremos quando idosos, quando não conseguimos realizar consultas/exames médicos ou remédios para aliviar nossas dores.

Lutar não apenas para sobreviver.

Não podemos ser meros expectadores.

A história precisamos reviver.

O que representa “minuto de silêncio”, para quem nada fala?

De que vale o silêncio frente a intenção de quem nos mata?

O momento é de revolta (coletiva) diante da barbárie em ponto de bala.

Manifestação ainda que tardia… fora todo meritocrata.

A boa notícia é que essa doença (capitalismo) tem cura.

Começa com solidariedade (de classe) e participação popular.

Movimento “anticapitalista” de superação da violência estrutural obscura.

Termina com revolução, para o povo articular.

Poder popular não combina com democracia representativa,

tão pouco com justiça burguesa.

Poder popular se constrói com luta de classe ativa.

Mantemos a chama da revolução acesa.

Avante camaradas… Somos gente que cuida da gente.

Portanto, esperança e foco no problema principal.

Trabalho de base conquistando coração e mente.

Já lembrava Sr. Beserra: DERRUBAR O CAPITAL!!!

Publicado em Desafios, Poesias

Com a tag Capitalismo, Manguinhos, Participação social

Deixe um comentário

CPIPANDEMIA E A EDUCAÇÃO P.Q.P.: aprendizagens de um professor de ciências (texto em construção)

por Roberto Eduardo Albino Brandão[*]

Mesmo ainda não concluída, até a finalização desse texto, quero registrar o meu agradecimento a todos(as) que participaram da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPIPANDEMIA), criada com o objetivo de apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia da covid-19, uma vez que a referida CPIPANDEMIA vem contribuindo significativamente para minha própria formação, enquanto professor de ciências/biologia com quase 30 anos de magistério no serviço público. Aproveito para compartilhar com meus e minhas, atuais e antigos(as), alunos e alunas, algumas reflexões sobre essa CPIPANDEMIA, principalmente no atual contexto de uma educação PQP (Papagaio – Quebra-galho – Prova), que vai muito além do momento pandêmico que vivenciamos, que nos é imposta por esses governos descompromissados com a educação voltada aos interesses dos(as) trabalhadores(as):

1. É impossível qualquer discurso que não seja político, pois a política está em tudo

Toda relação humana é política. Ciência e religião envolvem relações humanas. Logo, ciência e religião são políticas, independente do esforço e da vontade de quem diz “não sou político”. Ainda que alguns(mas) depoentes/convidados(as) da CPIPANDEMIA aleguem que são técnicos(as), e não políticos, essa “falsa neutralidade” tenta esconder sua real posição (política) em favor de um dos lados. Assim, no atual modo de produção capitalista a política organiza tudo que não é organizado pelo mercado. Urge, então, fóruns de discussões (políticas) em todas as instâncias de participação social/democrática, especialmente dentro das unidades escolares, de tal forma que os(as) trabalhadores(as) possam participar das formulações políticas desde a sua origem.

2. Quem são os “de cima” e quem são os “de baixo”, e a ameaça fantasma

Apostar com a vida dos(as) trabalhadores(as), seja através da “imunidade de rebanho” e/ou “tratamento precoce” (com cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina) e/ou “copa américa” em plena pandemia de covid-19, revela quem são os de cima (opressores/classe dominante), em oposição aos de baixo (oprimidos/classe trabalhadora). Torna-se cada vez mais evidente quem são nossos aliados, quem fazem a crítica radical ao sistema capitalista, através da “justa raiva”, cujo compromisso ético-político para com o serviço público, faz com que se recusem a cumprir ordens absurdas (dos de cima). Ao mesmo tempo, há os inimigos, que se esforçam para impedir o crescimento do poder popular, e exercem seu poder político para aumentar as desigualdades sociais, seja através da meritocracia e/ou culpabilização dos mais pobres e/ou dos “comunistas”. O fantasma do comunismo assombra, cada vez mais, os de cima, que dependem da exploração dos trabalhadores para continuar acumulando riquezas e aumentar o fosso das desigualdades.

3. (In)coerência entre discursos e práticas

Na tentativa de elucidar os fatos, os senadores perguntavam e a resposta vinha, por vezes, através de jogos discursivos, como por exemplo “Eu não fiz e também não mandei fazer.” De fato, o ocupante do cargo/função pública, pode até não ter feito determinada ação enquanto indivíduo. Porém, as atribuições/responsabilidades do cargo/função são exclusivas do depoente, e não podem ser delegadas a outra pessoa. É como se os pais perguntassem para a criança: “quem fez xixi na sua cama?”, ao que a criança refutaria com veemência: “-Eu não fui e também não mandei ninguém fazer!”.

4. Combater o negacionismo é tarefa de todos/as

O que achávamos superados, no ensino de ciências, como terra plana e/ou eugenia/racismo e/ou prevalência do senso comum sobre evidências científicas, na verdade só estava adormecido em nossa sociedade. Mesmo pessoas altamente escolarizadas utilizam-se de subterfúgios negacionistas (inobservância da ciência) para fazer valer sua visão de mundo excludente. Em “Educação após Auschwitz”, Adorno (2003) discute como a cultura e a educação alemã se rendeu ao nazismo, convocando-nos a pensar no quanto esse debate é importante para que a barbárie não se repita:

“A exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. De tal modo ela precede quaisquer outras que creio não ser possível nem necessário justificá-la. Não consigo entender como até hoje mereceu tão pouca atenção. Justificá-la teria algo de monstruoso em vista de toda monstruosidade ocorrida. Mas a pouca consciência existente em relação a essa exigência e as questões que ela levanta provam que a monstruosidade não calou fundo nas pessoas, sintoma da persistência da possibilidade de que se repita no que depender do estado de consciência e de inconsciência das pessoas.”

5. Falência da educação neoliberal/capitalista

Vivemos em um mundo, com exceção das experiências socialistas reais, cuja organização se dá através da mercantilização, ou seja, da produção, comercialização e consumo de mercadorias. Nesse sistema, tudo se torna mercadoria ou colabora para sua valorização, inclusive a escola. Quem não concorda com essa forma de organização social (ideologia) é considerado “comunista”, ainda que não saibam exatamente o significado do comunismo. Daí surgem todas as mazelas dos sistemas educacionais. As escolas que servem ao capital, preparam os indivíduos para o mercado, são mais bem avaliadas e recebem mais recursos. Já as escolas que apontam as contradições desse sistema, discutindo criticamente a realidade dos(as) estudantes, são sucateadas/invisibilizadas. A CPIPANDEMIA tem cumprido o papel de tornar os argumentos ideológicos, que reproduzem a visão neoliberal/capitalista, bem claros para a população. O fato é que, como diz Krupskaya (1915):

“Enquanto a organização da questão escolar estiver nas mãos da burguesia, a escola do trabalho será um instrumento dirigido contra os interesses da classe operária. Apenas a classe operária pode fazer da escola do trabalho um instrumento de transformação da sociedade moderna”

6. Aulas desvinculadas da prática social não são aulas, a educação PQP

Se não sabemos para que estudamos, “qualquer coisa” serve? Responder sinceramente a essa pergunta simples, dentro da sua realidade/prática social, é tarefa inicial de todo(a) estudante consciente. Mas não é isso que acontece. Somos acostumados(as), através da “educação PQP”, a receber e aplicar o currículo tal qual nos é oferecido ou do jeito que aprendemos, sem qualquer diálogo com o público (estudantes) diretamente envolvido, principalmente naquilo que afeta sua prática social. Daí a educação da qual denomino PQP, onde o primeiro “P”, de papagaio, refere-se à reprodução desse sistema que tanto nos divide, nos separa, nos individualiza. Sabemos que, nas ciências, diferente das religiões, precisamos questionar/perguntar/criticar/dialogar, mas nunca reproduzir ou copiar sem a crítica necessária. O “Q”, de quebra-galho, significa a precariedade com que a educação pública é determinada hoje. A “farsa remota” é um bom exemplo dessa forma provisória, onde não atende a universalização da educação. O segundo “P”, de prova, está relacionado ao sentido das avaliações. Precisamos nos perguntar: avaliar para que? Quem, e em que bases/critérios, define a prova/avaliação? O fato é que os ataques, tanto a saúde quanto a educação, possuem raízes profundas nessa educação PQP.

[*] Professor de Ciências/Biologia, Mestre em Educação Profissional em Saúde, [email protected].

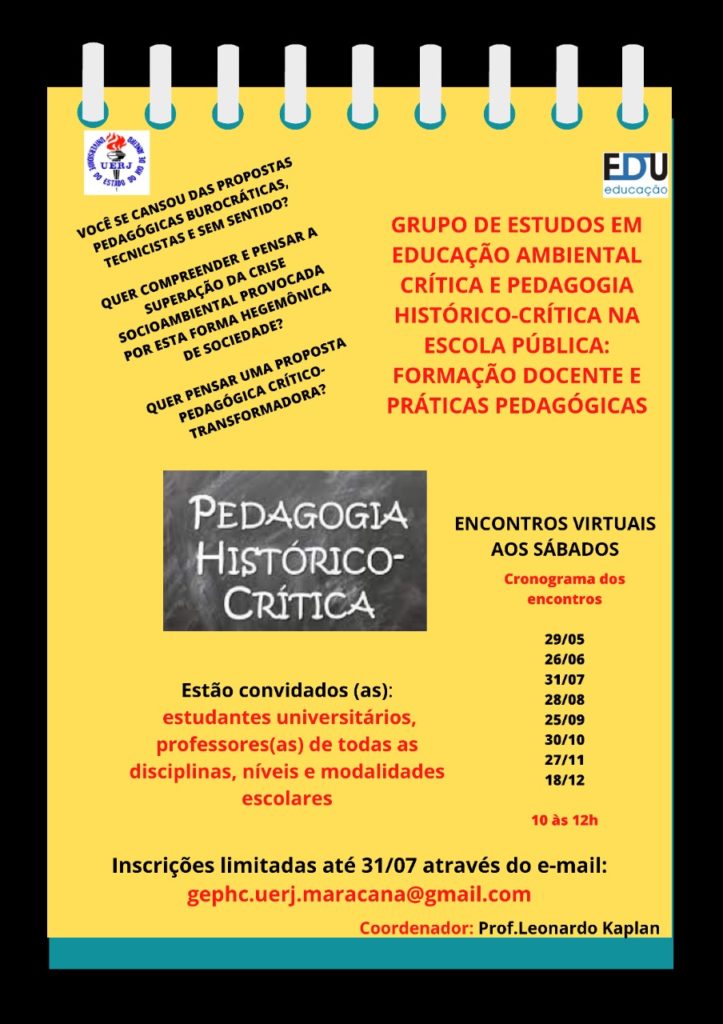

Divulgando processo formativo de fundamental importância:

“A ambiguidade que atravessa a questão escolar hoje é marcada por essa situação social. E a clareza disso é que traduz o sentido crítico da pedagogia. Com efeito, a pedagogia crítica implica a clareza dos determinantes sociais da educação, a compreensão do grau em que as contradições da sociedade marcam a educação e, consequentemente, como o educador deve posicionar-se diante dessas contradições e desenredar a educação das visões ambíguas, para perceber claramente qual é a direção que cabe imprimir à questão educacional.”

Dermeval Saviani

Publicado em Sem categoria

Com a tag Educação Ambiental Crítica, Pedagogia Histórico-Crítica

Deixe um comentário

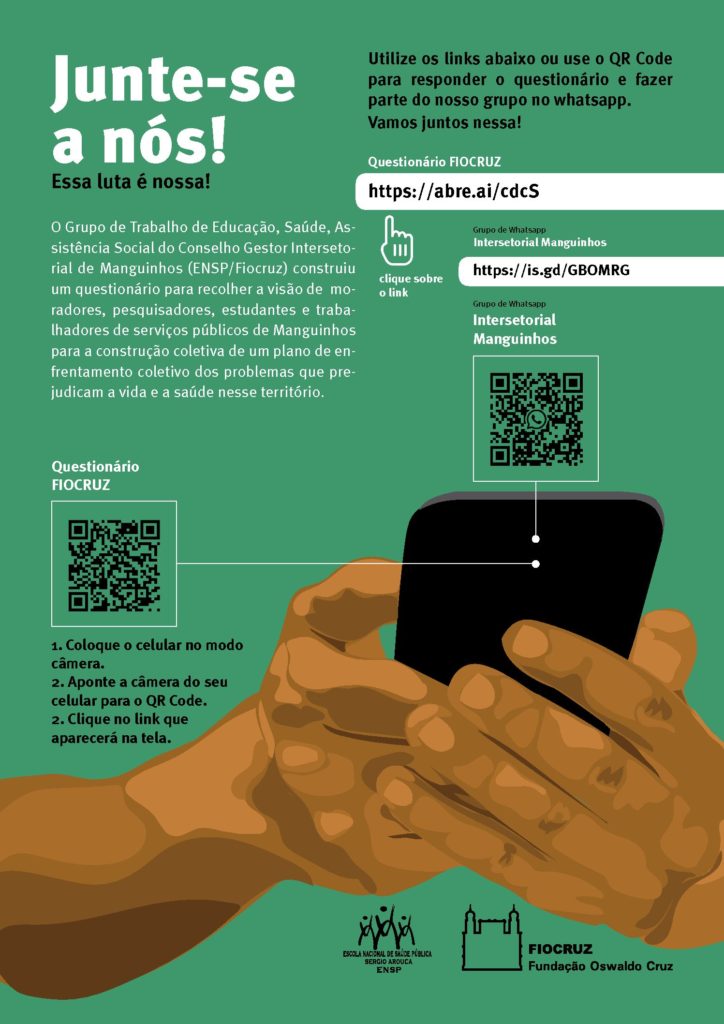

ATENÇÃO MORADORES/AS E TRABALHADORES/AS DE MANGUINHOS

Aviso do Conselho Gestor Intersetorial – CGI:

Estamos construindo coletivamente uma conferência de saúde em Manguinhos considerando a necessidade de uma maior articulação entre os trabalhos das unidades escolares, das unidades de saúde e da assistência social deste território. Participe dessa construção respondendo o questionário no link abaixo e repasse essa mensagem para todos os grupos de moradores e trabalhadores de Manguinhos. Não se esqueça de passar para os grupos das unidades escolares.

RESPONDA A PERGUNTA NO LINK: https://forms.gle/wcFHSTJt3WYcgSAw6

Publicado em Sem categoria

Com a tag Intesetorialidade, Manguinhos, Programa Saúde na Escola, Saúde escolar

Deixe um comentário

ATIVIDADES REMOTAS DE JOVENS E ADULTOS EM CONTEXTO DE PANDEMIA: limites da educação crítica-emancipatória

Flavia Maia Cerqueira Rodrigues[1]

Roberto Eduardo Albino Brandão[2]

RESUMO

Neste relato, propomos uma reflexão sobre interações remotas, no chão de uma escola pública de massa, no contexto da pandemia COVID-19, com ênfase no exame de uma situação concreta vivida por docentes e discentes jovens, adultos e idosos, no que tange aos limites de uma educação crítica-emancipatória. Calcada na subversão aos ditames das políticas públicas imbricadas com os interesses mercantis da classe dominante, um grupo de estudantes (jovens, adultos e idosos) e professores(as) comprometidos(as) ético e politicamente com a classe trabalhadora, privilegiados por disporem dos artefatos tecnológicos necessários, resolvem manterem seus vínculos socioafetivos, através de aplicativos (síncronos e assíncronos) não oficiais (não fornecidos pelo poder público) e não pagos, dialogando suas realidades sócio políticas. Por fim, recomendamos a Pedagogia Histórico-Crítica, enfatizando-a como eixo teórico-metodológico fundamental na educação de jovens e adultos.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Educação crítica-emancipatória, Pedagogia Histórico-Crítica.

ABSTRACT

In this report, we propose a reflection on remote interactions, on the floor of a public mass school, in the context of the pandemic COVID-19, with an emphasis on examining a concrete situation experienced by young and adult teachers and students, with regard to limits of a critical-emancipatory education. Based on subversion to the dictates of public policies imbricated with the commercial interests of the ruling class, a group of students (young, adults and the elderly) and teachers (ethically and politically committed to the working class, privileged for having the artifacts necessary technological resources, they decide to maintain their socio-affective ties, through unofficial (synchronous and asynchronous) applications (not provided by the government) and unpaid, dialoguing their socio-political realities. Finally, we recommend Historical-Critical Pedagogy, emphasizing it as a fundamental theoretical-methodological axis in the education of young people and adults.

Keywords: Youth and Adult Education, Critical-emancipatory Education, Historical-Critical Pedagogy.

RESUMEN

En este informe, proponemos una reflexión sobre interacciones remotas, en el piso de una escuela pública de masas, en el contexto de la pandemia COVID-19, con énfasis en examinar una situación concreta vivida por profesores y estudiantes jóvenes y adultos, en relación con a los límites de una educación crítico-emancipadora. Partiendo de la subversión a los dictados de políticas públicas imbricadas con los intereses comerciales de la clase dominante, un grupo de estudiantes (jóvenes, adultos y ancianos) y docentes (as) comprometidos ética y políticamente con la clase obrera, privilegiada por tener la artefactos recursos tecnológicos necesarios, deciden mantener sus vínculos socio-afectivos, a través de aplicaciones no oficiales (sincrónicas y asincrónicas) (no proporcionadas por el gobierno) y no remuneradas, dialogando con sus realidades sociopolíticas. Finalmente, recomendamos la Pedagogía Histórico-Crítica, enfatizándola como eje teórico-metodológico fundamental en la educación de jóvenes y adultos.

Palabras clave: Educación de Jóvenes y Adultos, Educación Crítico-Emancipatoria Pedagogía Histórica-Crítica.

Em memória do companheiro Diquinho, comunista incansável, marxista estudioso e militante combativo na educação popular, e todos(as) que acreditam na práxis revolucionária.

“A ambiguidade que atravessa a questão escolar hoje é marcada por essa situação social. E a clareza disso é que traduz o sentido crítico da pedagogia. Com efeito, a pedagogia crítica implica a clareza dos determinantes sociais da educação, a compreensão do grau em que as contradições da sociedade marcam a educação e, consequentemente, como o educador deve posicionar-se diante dessas contradições e desenredar a educação das visões ambíguas, para perceber claramente qual é a direção que cabe imprimir à questão educacional.” Dermeval Saviani

Introdução

Somos professores do PEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos), atuando com as disciplinas de Ciências e Língua Portuguesa, em uma mesma escola pública de massa[3], localizada na zona norte do município do Rio de Janeiro/RJ, e dialogamos nas perspectivas da PHC (pedagogia histórico-crítica), formulada por Dermeval Saviani, e libertária, proposta por Paulo Freire. Encontramos nesses autores, nossos maiores embasamentos teórico-metodológicos para o trabalho que desenvolvemos na Educação de pessoas jovens, adultas e idosas. Dentro dessas perspectivas, Freire (2002), concordando com Saviani (2012), conforme epígrafe acima, aponta que docentes precisam assumir algumas posturas necessárias à atuação pedagógica crítica em relação à emancipação da classe trabalhadora, da qual fazemos parte.

No mês de março de 2020, fomos assolados(as) pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e as escolas foram fechadas. A partir de então, foi indicado pela SME (Secretaria Municipal de Educação) que desenvolvêssemos ensino remoto através da plataforma Microsoft Teams. Como não houve qualquer consulta a comunidade escolar, acerca da adoção dessa plataforma (privada) na rede pública de ensino, bem como sua obscuridade quanto aos reais interesses mercantis e universalização, optamos por não utilizá-la, denunciando criticamente em nossas comunidades escolares.

Também, não fica claro, qual o instrumento que foi celebrado com a Microsoft, que permitirá a utilização das aulas digitais constantes da Plataforma Microsoft Teams, nem tão pouco se estas plataformas abrangerão a todos os alunos da rede municipal de ensino. (TCMRJ, 2020, p.43)

Como a) não houve democratização dos novos artefatos tecnológicos de Informação e Comunicação, para estudantes e profissionais da educação, b) não foi assegurada a devida autonomia pedagógica, no âmbito de cada comunidade escolar, para se discutir a possibilidade de utilização (ou não) da EaD (Educação à distância), c) não houve formação continuada em EaD, específica para a realidade de cada unidade escolar, inclusive através de formação “em serviço” para os profissionais da educação, encontramos limitações para dar continuidade ao nosso processo ensino-aprendizagem, quiçá mantermos o vínculo com nossos(as) 110 (cento e dez) estudantes, das quatro turmas que compartilhamos. Assim, no contexto de extrema desigualdade social e precarização das condições de trabalho, discutimos criticamente a modalidade de EaD:

No Brasil, segundo Belloni (1998), a história da modalidade pode ser resumida como uma série de ações nem sempre coerentes e muitas vezes contraditórias ligadas a políticas fragmentadas sem bases estruturantes de médio e longo prazos. (PEREIRA; et al, 2017, p.27)

Entre o pessimismo da razão econômica (desumana), através da autocracia com que se apresentou a EaD (precarização e uberização docente[4]) em 2020, e o otimismo da vontade de organizar a classe trabalhadora para a superação do sistema capitalista, optamos pela manutenção de vínculos com os(as) estudantes, através de atividades remotas, de forma crítica[5], enviando atividades/interações a distância, utilizando-se de softwares escolhidos coletivamente.

Assim, imbuídos(as) do firme propósito de dar continuidade ao trabalho pedagógico, reconhecendo as extremas dificuldades com que a classe trabalhadora foi submetida, passamos a desenvolver uma série de discussões e/ou reflexões com os(as) estudantes que possuíam minimamente os artefatos tecnológicos necessários e se dispuseram a estar juntos frente aos desafios oriundos do modo de produção capitalista, acirrados pela pandemia da COVID-19.

Nosso caso

No início da interrupção das atividades escolares presenciais, por iniciativa própria, solicitamos à direção da escola a lista das turmas, onde constavam telefones e endereços dos(as) estudantes. Fizemos uma força-tarefa de ligar para estudantes e montamos um grupo no aplicativo WhatsApp, denominado “Queridos(as) estudantes”. Embora o WhatsApp, enquanto mídia social, não se constitua em uma ferramenta pedagógica, utilizamos o aplicativo devido a diversos fatores: a) não utilização de pacote de dados de internet, b) facilidade de acesso, c) possibilidade de utilizar áudio (para quem possui dificuldades na escrita) e d) por já ser utilizado pela Prof.ª Flavia e algumas de suas alunas. Constatamos alguns telefones inexistentes e outros(as) estudantes não possuíam celular em seus registros, o que nos impossibilitou contato. Posteriormente realizamos uma tabela de bairros, localizando a proximidade de residência entre os(as) estudantes, vislumbrando a possibilidade de alguma forma de contato e/ou fornecimento de algum material físico de estudo, através de estudantes vizinhos, o que nunca chegou a se concretizar, pois as regiões de moradia eram diversificadas. Diante de todas as situações apresentadas, conseguimos reunir, neste grupo, cerca de 40 estudantes, um número que representava 36% do conjunto de estudantes das quatro turmas que trabalhamos na unidade escolar.

Houve a intenção de convidar todos os(as) 110 estudantes do Peja, bem como os(as) 12 professores(as), porém o referido grupo nunca passou de 40 estudantes e 3 professores(as), que passamos a chamar de “participantes” (P). Posteriormente, uma determinada professora solicitou a entrada no grupo. Levamos a proposta para um dos encontros virtuais, e o grupo decidiu não aceitá-la, alegando ausência de diálogo até aquele momento. Tal decisão coletiva reforça a necessidade de interlocução e criticidade, que reafirmamos nesse trabalho. A proposta, em relação ao grupo, inicialmente era a troca de informações, manutenção do vínculo, criação de uma rede solidária de escuta entre os(as) estudantes, campanha de solidariedade (com entrega de cestas básicas) e organização dos encontros virtuais. No que tange a campanha de solidariedade, discutimos em face das diferenças de compreensão sobre as reais situações dos(as) estudantes, bem como sobre as percepções políticas do que de fato estava envolvido no contexto da pandemia. Tais discussões sempre terminavam no entendimento de que era preciso conhecer melhor nossos/as estudantes e ampliarmos o diálogo com eles/as.

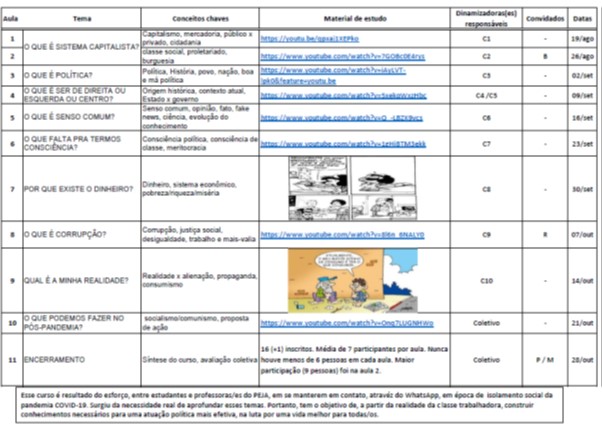

Como forma de mantermos o vínculo socioafetivo, trocamos informações, com o objetivo de compartilhar atividades virtuais (links de filmes, séries, documentários e vídeos caseiros, notícias, lives, visitas virtuais a teatros, museus e bibliotecas, vídeos sobre ciências, artes, artigos sobre EJA – Educação de Jovens e Adultos, livros em pdf, atividades de raciocínio lógico), com objetivo de elevar a autoestima, valorizar a vida e refletir sobre conhecimentos científicos. Tal objetivo se confrontava com materiais (considerados inadequados ao ambiente educacional) postados por 8% dos estudantes: fake news, mensagens religiosas, mensagens de saudações e mensagens calcadas no senso comum. O debate foi incentivado, porém cerca de 90% dos(as) estudantes não se manifestavam, portanto não sabíamos se o material postado foi apreendido de forma crítica ou acrítica. Diante da necessidade do diálogo, propusemos um primeiro encontro virtual para nos socializarmos, de forma síncrona, no aplicativo Jitsi Meet. Consideramos oportuno partir dos reais interesses dos(as) estudantes, através de suas livres indicações de problemas e objetivos de sua realidade histórica. No primeiro encontro virtual fizemos uma roda de conversa livre, onde cada pessoa expôs o que estava sentindo naquele momento complexo e incerto de nossas vidas. Quatro estudantes demonstraram dificuldade para utilizar o aplicativo, devido à falta de espaço na memória do celular. Diante disso, passamos a utilizar o Google Meet, que possuía maior facilidade de acesso entre os(as) estudantes. Também nos preocupamos em incluir o único estudante com deficiência intelectual do grupo, que utilizava os áudios para a comunicação. Os demais encontros virtuais semanais debatemos sobre temas que foram solicitados pelos(as) estudantes, obtendo o seguinte resultado sintético, conforme a seguinte tabela:

Tabela 1 – Tema dos encontros e número de estudantes presentes

| TEMAS DOS ENCONTROS | NÚMERO DE ESTUDANTES PRESENTES |

| Acolhimento | 6 |

| Saúde Mental | 12 |

| COVID-19 | 12 |

| Violência e segurança | 8 |

| Rede Solidária (3 encontros) | Média de 8 |

| Retorno ou não retorno às aulas? | 6 |

A maioria dos(as) estudantes, além de não participar, também não justificaram sua ausência no grupo de WhatsApp. Os participantes que justificaram, relatavam situações de vulnerabilidade social e/ou problemas de saúde mental. Diante da avaliação desses encontros, passamos a enviar links de apoio psicológico e psiquiátrico das instituições públicas. Também sentimos a necessidade de dialogar continuamente sobre o negacionismo e a desinformação, pois diversas mensagens falsas foram postadas no grupo. Houve algumas mensagens, postadas por três participantes, que provocaram discussões que, em face da heterogeneidade de compreensões e/ou percepções, bem como nível diferenciado de envolvimento político dos(as) estudantes e provocações dos professores mais críticos, todos(as) foram convocados à reflexão, bem como emergiu a oportunidade de aprofundamento dos temas abordados nas mensagens. As discussões foram tão acirradas, a ponto de dois participantes, que tinham o hábito de postar tais mensagens falsas, decidirem sair do grupo. Apesar de nossa insistência para retornarem, inclusive de pedido em particular, isso não aconteceu, tampouco houve uma justificativa para essa decisão intempestiva.

Diante desse conflito, no que se refere à dificuldade dialógica, bem como a baixa frequência e alternância dos(as) participantes aos encontros síncronos, avaliamos que seria importante propor alguma atividade que permitisse maior engajamento e compromisso com as atividades remotas. Sugerimos a realização de um curso, o qual foi prontamente aceito por 8 estudantes, que se manifestaram no encontro síncrono.

Além desse primeiro encontro, ainda foram necessários outros três, onde planejamos coletivamente (três professores(as) e doze estudantes) as temáticas das aulas, as datas, o horário, os objetivos, as pessoas responsáveis pelas aulas, a dinâmica das aulas e convidados(as), conforme tabela 2. É importante registrar que todos(as) os(as) estudantes tiveram tempo para expressar os seus interesses temáticos e/ou problemas que os inquietavam.

Tabela 2: 1º CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA DA NOSSA COMUNIDADE ESCOLAR (uma construção coletiva envolvendo trabalhadores(as) jovens, adultos e idosos, em seus tempos livres)

Com o planejamento do curso concluído, disponibilizamos um formulário de inscrição no Google Formulários, onde todas as pessoas (professores e estudantes) foram convidadas. Tivemos dezessete pessoas inscritas, sendo 3 professores(as) e 14 estudantes do Peja, que passamos a chamar de cursistas (C). Somente 5 cursistas (2 alunas e 3 professores) obtiveram mais de 75% de frequência nas aulas, cuja média oscilou entre 6 e 9 cursistas por aula.

Na última aula (11ª) do curso, uma vez que o planejamento indicava “Síntese do curso, avaliação coletiva”, os(as) cursistas avaliaram positivamente, porém as autoavaliações nos permitiram identificar as dificuldades inerentes ao momento pandêmico, o que também justifica a ausência das demais pessoas inscritas. Houve 2 propostas de atividades de encerramento, uma de documentário e outra de teatro do oprimido (TO). Talvez, pela proposta do TO não ter sido suficientemente entendida, decidimos construir um documentário simples com nossas aprendizagens, onde cada cursista foi convidado(a) a gravar um vídeo, tempo máximo de 1 minuto, contando suas percepções acerca do curso. Entretanto, diante da baixa participação no envio dos vídeos, tal documentário não foi produzido até a conclusão deste relato.

Nossas análises

Nosso fazer pedagógico possui a intenção de educar para a emancipação, entendendo que o termo “emancipação” é iluminado com as ações (de superação) descritas por Loureiro (2007, p. 161):

Trabalhamos pela emancipação quando agimos para superar e superamos: (1) relações paternalistas e assistencialistas que reproduzem a miséria (intelectual e econômica); (2) uma educação que impede a capacidade crítica de pensar e intervir de educadores-educandos; (3) a apropriação privada do conhecimento científico; (4) práticas políticas que viciam a democracia e sufocam o desejo da participação, garantindo o privilégio de oligarquias que se constituíram com a lógica colonial que instaurou o Brasil; (5) relações de classe que condenam milhões a uma condição indigna, de precariedade na luta pela sobrevivência, por força dos interesses do mercado e seus agentes, “coisificando” a vida.

Dentro dessa concepção, a qual estamos comprometido(a), percebemos limites para um fazer pedagógico coerente com nossas ações interativas com os(as) estudantes voltadas para a superação dos 5 itens, descritos por Loureiro (2007), que impedem a emancipação da classe trabalhadora. Assim, passamos a discutir aproximações e distanciamentos para superação dos itens apontados por Loureiro (2007) e nossa experiência remota, que merecem aprofundamento teórico: 1. Função social da escola, 2. Alienação x criticidade, 3. Intransigência no diálogo, 4. Metodologia do planejamento do curso, 5. Luta de classe. Esses são, portanto, os temas que refletimos e passamos a analisar:

1. Função social da escola: entre a reprodução e a revolução

Analisar a função da escola pública, através dessa experiência remota crítica, é perceber como os diferentes governos “brincam” (na aparência) com a função da escola, através de diferentes formas discursivas: entre as consideradas formais (através dos documentos oficiais), não formais (através dos discursos que chegam as escolas) e informais (através das declarações verbais/improvisadas na mídia). Lembramos que tais contradições estão expressas no DECRETO RIO Nº 48.165 (publicado na 2ª Edição do diário oficial do município, em 3 de novembro de 2020), que previa o retorno “voluntário” as escolas, e que posteriormente foi considerado “um erro” pela própria prefeitura. Foi assim também com a Gerência de Educação de Jovens e Adultos (GEJA), que foi apagada formalmente da estrutura organizacional da SME, de forma arbitrária. Enquanto o Fórum EJA se mobilizava para garantir o retorno da GEJA, foi dito que houve um “erro” no decreto. Portanto, o poder público lançou, ao longo da pandemia em 2020, informações no mínimo duvidosas, aumentando a apreensão e a incompreensão por parte das comunidades escolares, e dificultando ações intersetoriais entre educação, saúde e assistência social:

Para além de uma educação assistencialista ou reparativa, a EJA cumpre uma função fundamental na sociedade brasileira, na medida em que pode criar condições para a reivindicação coletiva e crítica de acesso à educação e ao conhecimento científico para as sociedades marginalizadas historicamente pelas condições de exploração. Assim, uma articulação entre secretarias da educação, da saúde e da assistência social é necessária para que mudanças concretas aconteçam na vida dos estudantes da EJA, exigindo atuação das instituições públicas para que atendam os interesses coletivos e populares. (AGUDO e TEIXEIRA, 2018, p.182)

Tais narrativas do poder público, na qual a escola pública é submetida, nos permite compreender como esse projeto educacional, na essência, se combina/interliga com a ordem política e econômica (capitalista/neoliberal), onde evidenciam-se as “relações paternalistas e assistencialistas que reproduzem a miséria (intelectual e econômica)”, conforme aponta Loureiro (2007, p. 161). Nesse sentido, se o poder público não consegue mais produzir consenso, através da manipulação religiosa, por exemplo, faz todo sentido tentar gerar informações dúbias e contraditórias, com vistas ao apaziguamento das revoltas populares, sobretudo por parte dos negacionistas. Nessas confusões de narrativas, o que aparece são bispos, juízes e capitães (classe dominantes) perseguidos politicamente pelos “vermelhos” (comunistas). Porém, a classe dominante, nada interessada em atender as necessidades sociais educacionais, almeja retomar a obtenção do lucro na exploração da classe trabalhadora, e empreendendo esforços para dissolver qualquer possibilidade de organização para revolução. Portanto, não é brincadeira, e sim um projeto de poder, conforme desenvolvido por Saviani (2013, p.78), “a educação tem a função de reproduzir as relações sociais vigentes”.

“Eu estudo nessa escola desde o ano passado, me sinto realizada, consigo estudar, me integrar com os amigos e com os professores. A presença social era importante, poderia trocar ideias. Hoje a minha rotina mudou, eu trabalho muito, arrumo minha casa, a tecnologia está aí e não vamos fugir disso, a educação presencial faz muita falta. Fazer tudo pelo computador traz muitas dúvidas, nem sempre é imediato. A minha vida mudou. Tenho bons resultados, procuro sempre fazer com perfeição, mas não me sinto à vontade, me sinto uma pessoa guerreira.” (C9 – informação verbal)

2. Alienação x criticidade: o processo ensino-aprendizagem deve estar focado no conhecimento científico sistematicamente acumulado pela humanidade

A realidade social de nossos(as) estudantes é precarizada. Entre os que mantivemos vínculos, mais de 80% encontravam-se desempregados(as). Desses, alguns nos informaram que encontraram, nessa pandemia, extrema dificuldade em prover o básico para seu sustento e de sua família. Como continuar estudando nessas condições? Saviani (1994, p. 160) explica que: “é preciso um mínimo de instrução para os trabalhadores, e este mínimo é positivo para a ordem capitalista, mas ultrapassando esse mínimo, entra-se em contradição com essa ordem social”. É nesse contexto que o trabalho alienado se contrapõe à educação crítica, pois quando o homem naturaliza seu lugar, no trabalho simples, perde-se o sentido de uma formação ampla, focado no conhecimento científico sistematicamente acumulado pela humanidade. Importante salientar que devido à crise do capital, acirrado pela pandemia, alguns(as) estudantes não tiveram direito garantido, de fato, ao isolamento social, previsto por um tempo determinado pelas condições epidemiológicas, e precisaram trabalhar, principalmente no mercado informal e/ou temporário/esporádico, em horários estendidos.

Em Marx e Engels (2007, p. 38), encontramos o sentido de alienação, ao descrever o mundo do trabalho em que estamos inseridos, especialmente no que tange às contradições que envolve a divisão social do trabalho:

O poder social, isto é, a força de produção multiplicada que nasce da cooperação dos diversos indivíduos condicionada pela divisão do trabalho, aparece a esses indivíduos, porque a própria cooperação não é voluntária, mas natural, não como seu próprio poder unificado, mas sim como uma potência estranha, situada fora deles, sobre a qual não sabem de onde veio nem para onde vai, uma potência, portanto, que não podem mais controlar e que, pelo contrário, percorre agora uma sequência particular de fases e etapas de desenvolvimento, independente do querer e do agir dos homens e que até mesmo dirige esse querer e esse agir. (GRIFO NOSSO)

Essa “desorientação”, de não conhecer sua história e não ser capaz de projetar seu futuro, se expressou em cada fake news compartilhada e em cada silêncio decorrente de uma análise crítica da conjuntura atual.

Com isso, potencializamos nossas análises, acerca das condições alienantes de nossos(as) estudantes, bem como das nossas próprias, enquanto profissionais da educação, ao não culpabilizar o indivíduo por sua alienação, cientes de que a causa está no modo de produção/vida com que grande parte da população encontra-se submetida. Assim, Rummert (2017, p.19) nos orienta:

Recusar a pedagogia alienada consiste em importante tarefa dos professores aos quais cabe contribuir para combater as diferentes formas de alienação que atingem a escola enquanto parte da sociedade em que se constitui como espaço-tempo de aprendizagens sistemáticas.

Tal compreensão nos faz observar o quanto o aumento da exploração dos(as) estudantes-trabalhadores(as), e/ou sua exclusão do mundo do trabalho, bem como a miséria social decorrente, se relaciona com a alienação, já que parte dos(as) estudantes se quer dispunham das condições de acesso às atividades escolares remotas, outra parte se afastou dos encontros virtuais (síncronos e assíncronos) em determinado momento, e uma outra parcela continuou reproduzindo a alienação:

“Agora nessa quarentena vou dar uma volta na praça, tô desempregado, estou recebendo o auxílio e a bolsa família. Só vou à igreja, e pra casa. Prefiro que volte tudo ao normal, para eu ir pra escola. Os políticos é o que mais ganham, a corrupção é grande e o pobre está sofrendo aí.” (P1 – informação verbal)

Boa parte desses(as) estudantes AINDA não tomaram consciência da opressão que sofrem, então mantém as falas de senso comum, que são estrategicamente estimuladas pela classe dominante. O processo de opressão esmagador faz com que as pessoas inseridas nele se vejam como objetos e a culpabilização recaia sempre sobre a própria pessoa. Os discursos alienantes presentes foram desafiados constantemente pelos autores desse relato. Tínhamos como objetivo levantar questões reflexivas e tomadas de decisões, para que a tendência de acomodação/imobilismo à opressão fosse superada. Freire (1983, p. 80) nos orienta: “Quanto mais se problematizam os educandos, como seres no mundo e com o mundo, tanto mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto mais obrigados a responder ao desafio”. Em alguns desses momentos de problematização, notamos certo incômodo por parte de alguns participantes. Já outros se sentiam desafiados e refletiam sua própria condição/ação, podendo atribuir novas compreensões de um mesmo tema.

Observemos uma situação ocorrida acerca desse processo: P2 postou um vídeo sobre um determinado conflito naval, onde pessoas culpabilizavam a China de forma hostil, apresentando informações falsas e comentários xenofóbicos. O professor o desafiou, perguntando: “Qual o objetivo educativo desse vídeo?” O estudante respondeu que era a sua opinião e não disse mais nada.

Outra situação foi quando em uma mensagem, postada por P3, o professor o provocando, argumentou que o ocorrido era boato e faz algumas perguntas. P3 permaneceu dizendo que o fato ocorrido era crime e que era a sua opinião. Tal diálogo tomou proporções imprevisíveis naquele momento, fazendo com que dois participantes se retirassem do grupo. Nem sempre a aceitação do diálogo e conhecimento, acerca da veracidade dos fatos, foram compreendidos, assim como Rummert (2017, p.19) explica:

[…] tal imperativo não é algo que se possa impor ou prescrever. Só pode ser fruto de trabalho individual e coletivo dos professores e desses com os sujeitos-trabalhadores-alunos Só a partir de decisão própria é possível contribuir sistematicamente para formar sujeitos críticos, participativos, capazes de vencer o conforto psíquico da alienação.

Como a educação é sempre desafiadora, insistimos na vontade de continuar dialogando. Tais apelos, com respeito às “opiniões”, sem qualquer explicação e ponto final no processo dialógico, estão perfeitamente alinhados à “educação que impede a capacidade crítica de pensar e intervir de educadores-educandos”, conforme aponta Loureiro (2007, p. 161).

Ressaltamos que a situação econômica no momento, onde o país atravessava uma pandemia mal gerenciada e catastrófica, o Estado não garantiu condições básicas de vida à fração da classe trabalhadora mais vulnerabilizada. A superexploração e o desemprego estavam numa crescente. Isso fez com que, em diversas circunstâncias, a conversa girasse em torno da data de recebimento do auxílio-alimentação ou questões subjetivas[6]. Várias vezes os debates mais coletivos e instigantes foram ignorados. Freire (1983, p. 27) nos aponta o caminho coletivo: “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão.”

Em uma das aulas do curso, falamos sobre capitalismo e socialismo. Percebemos a hostilidade com que algumas pessoas tratavam a palavra socialismo e como é presente e forte o julgamento do senso comum. Diante dessas reflexões, ressaltamos que a alienação é fruto do contexto das relações humanas no mundo capitalista, expressa na divisão social do trabalho.

Estar alheio à situação de exploração, perder o controle do papel social no trabalho e desvalorizar as ações coletivas e organizativas favorecem o processo de afastamento das pessoas e consequentemente a desigualdade social. Dessa forma as situações chegam e permanecem. Durante todo o dia são trabalhadores(as), porém não têm clareza do que fazem ao se depararem com as mercadorias produzidas. Exemplo disso foi o caso de uma estudante que se retirou do grupo e não participou do curso, alegando não estar conseguindo dar conta das mensagens devido à carga de trabalho e por não aguentar mais ouvir falar sobre pandemia. Segundo Marx (2002, p.112):

“O trabalhador põe a sua vida no objeto; porém agora ele já não lhe pertence, mas sim ao objeto. Quanto maior a sua atividade, mais o trabalhador se encontra objeto. Assim, quanto maior é o produto, mais ele fica diminuído. Quanto mais valor o trabalhador cria, mais sem valor e mais desprezível se torna. Quanto mais refinado é o produto mais desfigurado o trabalhador.”

Diante de todas as questões relatadas, notamos que a alienação, expressa nos discursos vazios dos(as) participantes, ainda permanece. A reprodução midiática e o fundamentalismo religioso contribuem para a constância do discurso, visto que permaneceram compartilhando informações falsas, individualistas e de cunho unicamente religioso, até a finalização desse texto. Analisar o espaço social coletivo e a não-responsabilização do indivíduo foi desafiador durante todo o processo de interação remota. Para que nossos(as) participantes alcançassem a consciência de classe que nos propusemos a suscitar, mantivemos diálogo e mostramos o contraditório, no tempo que nos foi permitido. Porém, não alcançamos todos os objetivos planejados.

3. Intransigência no diálogo: o processo ensino-aprendizagem exige disponibilidade para o debate

Antes da pandemia, já convivíamos com uma visão distorcida e alienada da realidade vivida por grande parte dos(as) nossos(as) estudantes, por ocasião de temas sensíveis/controversos surgidos em sala de aula. Acontece que, em se tratando do professor e da professora autores desse relato, tais polêmicas são consideradas pontos de partida importantes, para além de introduzirmos nossos conteúdos programáticos de forma sensível, valorizar as “[…] relações que professor e alunos estabelecem com os produtos intelectuais da prática social humana em sua totalidade” (SAVIANI e DUARTE, 2012, p.56). Observa-se que, em momentos presenciais, torna-se mais difícil para a pessoa encerrar o diálogo, abandonando a sala, por exemplo. Se, por um lado, nos momentos de diálogo virtual, quando a situação se tornava polêmica, os professores tentavam argumentar com os estudantes, mostrando a realidade dos fatos, por outro lado, a intransigência ao diálogo, por parte de alguns poucos estudantes, se tornou explícita. Entretanto, essas manifestações de deseducação argumentativa, com desrespeito ao tempo de fala (nos momentos síncronos) e/ou às opiniões divergentes, desprovidas de qualquer fundamentação, foram vistas, muitas vezes, como um direito à “opinião pessoal”. Talvez o movimento Escola sem Partido, embora não consolidado legalmente, tenha enraizado sua perspectiva ideológica, nesse caso, deixando alguns(as) estudantes bem irritados com o debate (dialético), principalmente ao confundir discussão com briga e/ou política com partido político. Por mais que os(as) professores(as) explicassem a diferença entre opinião e argumentação e/ou política com política partidária, bem como os convidassem para o debate e conversassem de forma respeitosa e amorosa, tendo um esforço para mantê-los no grupo, não obtivemos êxito nessa tarefa. Avaliamos que alguns(as) estudantes reproduziam os condicionamentos impostos pela classe dominante, sem demonstrar qualquer interesse em ampliar a visão dos conhecimentos discutidos, e nós, como educadores(as), na complexidade dessa ação(remota), nos sentimos impotentes para colaborar na tomada de consciência de classe, no que se refere ao proposto por Agudo e Teixeira (2018, p.182):

Para além de uma educação assistencialista ou reparativa, a EJA cumpre uma função fundamental na sociedade brasileira, na medida em que pode criar condições para a reivindicação coletiva e crítica de acesso à educação e ao conhecimento científico para as sociedades marginalizadas historicamente pelas condições de exploração.

A dificuldade ou impossibilidade de mediação no processo educativo público, expressa na intransigência ao diálogo por parte de alguns participantes, facilita “a apropriação privada do conhecimento científico”, preconizada por Loureiro (2007, p. 161), na medida que restringe os trabalhadores à linguagem do senso comum. Ao mesmo tempo, as escolas da rede privada continuam trabalhando com todas as linguagens necessárias para acessar o patrimônio científico construído pela humanidade, reforçando-as com ações competitivas/meritocráticas. É nesse sentido que Saviani (2009, p.18) nos alerta: “dominar o que os dominantes dominam é condição de libertação”.

4. Metodologia do planejamento do curso: o processo ensino-aprendizagem está imbricado com a prática social

Esperávamos que a organização participativa do curso, sem a estrutura escolar hegemônica, parcialmente desvinculada da ideologia democrática-burguesa, tornassem os(as) estudantes mais participativos e engajados. Porém, não foi isso que observamos. Se, por um lado, notamos uma tímida contribuição e/ou envolvimento maior por parte de 2 participantes, o que já ocorria frequentemente nos momentos presenciais, por outro lado, reconhecemos que o restante dos(as) estudantes-participantes não se envolveram (no processo) de forma plena, não só em relação à frequência, mas como também em relação à qualidade das intervenções. Reconhecemos que a mudança de paradigma, ao discutir a realização do curso, bem como seu currículo e organização, foi demasiadamente brusca, para a qual os(as) participantes não tinham nenhuma experiência prévia e/ou reconhecimento de sua importância. Durante o processo de organização do curso, tentamos partir da prática social inicial dos estudantes e professores participantes, conforme explicita Saviani (2009, p. 63) em seu método pedagógico: “O ponto de partida seria a prática social (primeiro passo), que é comum a professor e alunos”. As duas estudantes (C1 e C9) sinalizaram que perceberam uma mudança na percepção de compreensão da realidade, na discussão político-social e no entendimento sobre coletividade. “Aprendi que cidadania é muito importante e que falar sobre capitalismo nos ajudou a entender várias coisas que acontecem no mundo” (C1 – informação verbal).

Outra questão que refletimos, de cunho metodológico, foi a relação entre o número de participantes que fazia parte do grupo de WhatsApp, e o número de cursistas inscritos no curso. Mesmo pretendendo agregar a maioria dos participantes que lá estavam, bem como aumentar a qualidade crítica das participações, nossa proposta de curso foi incapaz de alcançar esses objetivos. A comunicação com o estudante (participante e cursista) que precisava de adaptação constante, por ter deficiência intelectual, também ficou prejudicada, pois sua limitação de dados de internet não permitia sua permanência integral nos encontros síncronos e sua capacidade de entendimento só se dava por meio de áudio. Como educadores(as) deveríamos redobrar o cuidado, mas em alguns momentos não nos atentamos à demanda. Isso demonstra o quanto é preciso que estejamos abertos(as) à ideia de constante aprendizagem, e refletindo juntos, podemos avançar no que ainda não dominamos, como afirma Freire (2002, p. 28):

Creio poder afirmar, na altura destas considerações, que toda prática educativa demanda a existência de sujeitos, um que, ensinando, aprende, outro que, aprendendo, ensina, daí o seu cunho gnosiológico; a existência de objetos, conteúdos a serem ensinados e aprendidos; envolve o uso de métodos, de técnicas, de materiais; implica, em função de seu caráter diretivo, objetivo, sonhos, utopias, ideais. Daí a sua politicidade, qualidade que tem a prática educativa de ser política, de não poder ser neutra.

Todavia, tal experiência remota autogerida, sem obrigatoriedade de relatórios/diários de classe/avaliações classificatórias, sem centros de estudos/reuniões pedagógicas pautadas na burocracia escolar, difere das “práticas políticas que viciam a democracia e sufocam o desejo da participação, garantindo o privilégio de oligarquias que se constituíram com a lógica colonial que instaurou o Brasil” Loureiro (2007, p. 161).

5. Luta de classe: a PHC voltado ao fortalecimento da classe trabalhadora para a superação do modo de produção capitalista

Durante o curso, tivemos participação especial de 4 convidados(as), conforme tabela 2. Dentre eles(as), destaca-se um senhor (B) de 74 anos de idade, líder comunitário e morador da favela de Manguinhos, que participou da aula 2, cujo tema foi “O que é a sociedade capitalista?”, trabalhando os conceitos de “Classe social, proletariado e burguesia”. Na ocasião, entre outros ensinamentos, ele explicou (verbalmente) que: “-A desgraça toda do capitalismo é que as pessoas acostumam com essa vidinha de operário, de sobrevivência…”. Essa simples frase sintetiza a essência de todas as discussões ao longo do curso, na medida que desvela (ou tenta desvelar) a real natureza desigual do sistema capitalista.

Observa-se, nas intervenções dos(as) participantes, profunda naturalização das mazelas sociais e/ou atribuição à “sorte” ou ao “mérito” à ascensão social de um determinado indivíduo. Podemos citar, como exemplo, o comentário do C5 sobre um vídeo, que retratava a riqueza de um burguês, em que ele estaria nessa condição abastada devido ao esforço pessoal e sorte. Tal argumento é recorrente no ambiente escolar, já que a educação é pautada no silêncio, na obediência às autoridades, às regras, onde a manutenção da ordem se sobrepõe ao direito à livre expressão, conforme o seguinte apontamento:

Se uma pessoa não provinha de um grupo social privilegiado, poderia progredir se adotasse uma conduta semelhante à de um tal grupo. Os alunos ainda precisam assimilar os valores burgueses para ser considerados aceitáveis. (HOOKS, 2017, p. 237)

Portanto, consideramos de fundamental importância trabalhar com as categorias marxistas, para entender e assumir posição nas “relações de classe que condenam milhões a uma condição indigna, de precariedade na luta pela sobrevivência, por força dos interesses do mercado e seus agentes, ‘coisificando’ a vida” (LOUREIRO, 2007, p. 161), principalmente para os que adotam a PHC no chão da escola pública, como aponta Newton Duarte (2011, p. 7):

Essa afirmação decorre de uma premissa, a de que a pedagogia histórico-crítica exige por parte de quem a ela se alinha um posicionamento explícito perante a luta de classes e, portanto, perante a luta entre o capitalismo e o comunismo. Quem prefira não se posicionar em relação à luta de classes não poderá adotar de maneira coerente essa perspectiva pedagógica.

Consideramos que a PHC não nos foi apresentada em formação continuada das redes públicas em que atuamos, no entanto, percebendo a importância dela na atuação com a EJA, buscamos de forma autônoma adquirir mais conhecimento sobre ela. A aproximação com estudantes e a escuta para a tomada de consciência da sua realidade e dos seus interesses evitam o distanciamento entre os conteúdos escolares e suas preocupações (GASPARIN, 2012). A partir dessa perspectiva de conhecimento da prática social, buscamos uma metodologia crítica e emancipadora, contextualizando os conteúdos a serem trabalhados. A partir daí o planejamento dos conteúdos foi se desenhando, com elaboração de perguntas para interação com estudantes e pensando na prática social na perspectiva do pensamento dialético. Assim, refletimos sobre como a humanidade tem se organiza para produzir suas vidas, trabalho, escola, igreja, sindicatos e outros espaços. Inserindo a problematização, tivemos como finalidade principal a seleção das indagações,e articulamos com os objetivos e todo o trabalho a ser desenvolvido. A PHC nos orienta em relação à divulgação desses objetivos, conteúdos e metodologias elencados de forma conjunta (docentes e discentes). Diante da elaboração desse planejamento, passamos a construir a instrumentalização, que uniu as ações pedagógicas e seus recursos e suas concepções teórico-metodológicas. Segundo Saviani (apud Gasparin, 2012) essa aprendizagem não será neutra, e sim política e ideológica, direcionada intencionalmente às classes trabalhadoras, efetuada num ponto de vista oposto às elites. A operação mental básica desse passo é a análise (Gasparin, 2012) de todo o trabalho desenvolvido. Por fim, superados todos os elementos anteriores, chegamos à catarse. Esta se apresenta quando o(a) estudante sintetiza os conhecimentos adquiridos, de forma que consiga pensar de outro ângulo sobre a sua prática social, evidenciando que tais elementos precisam ser explorados para uma eficaz transformação social (Saviani, apud Gasparin, 2012). Dessa forma se cumpriria o objetivo da PHC. Entretanto, diante das limitações analisadas, não foi possível alcançar todas as potencialidades (revolucionárias) da PHC. Escolher a PHC nos posiciona de fato ao lado de uma educação crítica-emancipatória, onde os objetivos, metodologia e conteúdos são direcionados para um novo caminho na formação humana e social.

A guisa de conclusão

Considerando o caráter inconclusivo a cerca dos limites dessa experiência, valiosas reflexões foram feitas, a partir das discussões, ainda que de forma virtual (síncronas e assíncronas), com os(as) estudantes do Peja. Apesar dessas limitações (tecnológicas/de ordem mercantil, autocracia estatal/falta de autonomia pedagógica, ausência de formação continuada dos docentes, dificuldades de organização de contatos dos estudantes, dificuldade em atender as necessidades dos(as) estudantes com deficiência, alienação/disseminação de mensagens falsas, dificuldade em manter o diálogo no campo do conhecimento científico/fundamentalismo religioso, vulnerabilidades sociais, superexploração e precarização do trabalho), que atravessam a classe trabalhadora, consideramos as atividades válidas e oportunas, ao compartilhar das mesmas angústias do momento pandêmico e tentando refletir sobre elas, sobretudo na totalidade, que engloba as relações sociais do modo de produção capitalista.

Ainda que consigamos perceber limitações/contradições que permeiam a escola pública, de forma individual, torna-se mais rica a experiência quando discutida/avaliada (antes, durante e depois) de forma coletiva. Nesse sentido, ressalta-se a importância dos momentos de “centro de estudos/reuniões pedagógicas”, com todo o corpo docente e representantes dos(as) estudantes, quase sempre reduzidas as tarefas burocráticas, do cotidiano das escolas.